Vos ateliers ne suffisent plus ? Il est temps de les réinventer

Soyons francs : combien d’ateliers se terminent avec le sentiment d’avoir avancé… alors que rien ne change vraiment ? Les échanges paraissent vivants, les post-its colorés s’accumulent, mais sur le terrain, peu de décisions applicables, peu d’engagement concret.

Ce constat est massif. Selon le Boston Consulting Group, près de 70 % des transformations échouent faute d’un véritable embarquement des équipes. Et la Harvard Business Review souligne que dans 80 % des cas, les décisions sont ralenties ou paralysées faute d’alignement. Une démarche de change, et de co-construction avec des ateliers collaboratifs sont plus que jamais nécéssaire

Autrement dit, ce n’est pas la volonté qui manque, mais la bonne méthode.

Chez WedR, notre conviction est claire : un atelier ne doit jamais se contenter de produire des idées — il doit permettre d’agir. Et pour cela, deux leviers complémentaires font toute la différence :

- l’intelligence collective structurée,

- et le jeu comme activateur émotionnel et catalyseur de passage à l’action.

L’intelligence collective : un levier business, pas seulement humain

Une ressource stratégique

Quand elle est bien orchestrée, l’intelligence collective permet de faire émerger des solutions solides à des sujets complexes. Elle mobilise dès le départ les expertises métier, RH, techniques ou stratégiques, pour éviter les angles morts et accélérer la prise de décision.

Ce n’est pas un “moment collaboratif”. C’est une méthode puissante pour produire de meilleures décisions, plus rapides, plus légitimes et donc mieux mises en œuvre.

D’après Gallup, les organisations qui intègrent solidement le collectif à leurs processus gagnent jusqu’à 27 % de productivité. Mais à une condition : que cette dynamique soit cadrée.

Un avant/après clair et mesurable ! Les pièges classiques des ateliers mal structurés

Nous l’avons tous vécu : un atelier peut vite tourner à la cacophonie ou à l’ambiguïté s’il manque :

- un véritable cadre méthodologique,

- une animation capable d’équilibrer les prises de parole et tirer profit des signaux faibles,

- un espace neutre propice à la décision,

- des résultats tangibles et communicables

À défaut, les ateliers deviennent des moments sympathiques mais sans lendemain. Les participants en ressortent avec de belles intentions, mais sans orientation claire ni cap partagé.

Structurer pour libérer

C’est pourquoi nous structurons nos ateliers autour de méthodes comme le design sprint, le speedboat, ou les cartes de futurs possibles. Ce ne sont pas des effets de mode. Ce sont des accélérateurs d’alignement et d’impact pour sortir de l’échange flou et entrer dans la mise en mouvement collective.

En pratique, cela signifie donner à chaque étape un rôle précis : explorer sans jugement, formuler sans détour, décider sans délai. La structure devient ainsi le garant de la liberté d’expression, car elle rassure et canalise.

Le jeu : un outil d’engagement, pas une récréation

Pourquoi le jeu change tout

Un atelier efficace n’a pas besoin d’être lourd pour être productif. Il a besoin d’être incarné. C’est là que le jeu entre en scène — non pour “faire joli” ou détendre, mais pour révéler ce que les formats classiques échouent à activer.

Bien utilisé, le jeu déclenche des effets forts dès les premières minutes :

- Il fait tomber les hiérarchies implicites

- Il libère la parole, même chez les profils plus discrets

- Il rend les sujets difficiles concrets, accessibles… et parfois même stimulants

- Et surtout : il transforme les participants en contributeurs engagés, impliqués et moteurs

Le pouvoir de l’émotion collective

Le jeu crée un espace émotionnellement actif, où les résistances habituelles cèdent la place à une dynamique vivante et sincère. On ne se contente plus de parler du changement. On l’expérimente, ensemble.

Les neurosciences confirment ce rôle : l’émotion positive agit comme un accélérateur de mémorisation et d’engagement. Un atelier ludique, parce qu’il suscite rires, surprise ou curiosité, imprime durablement les apprentissages et décuple la motivation à agir.

Ce qu’on observe à chaque session : les équipes ressortent alignées, motivées et prêtes à passer à l’action. Même celles qu’on disait “résistantes”. Parce qu’un atelier bien conçu n’est jamais un exercice de style. C’est un catalyseur d’engagement, de coopération… et de décision.

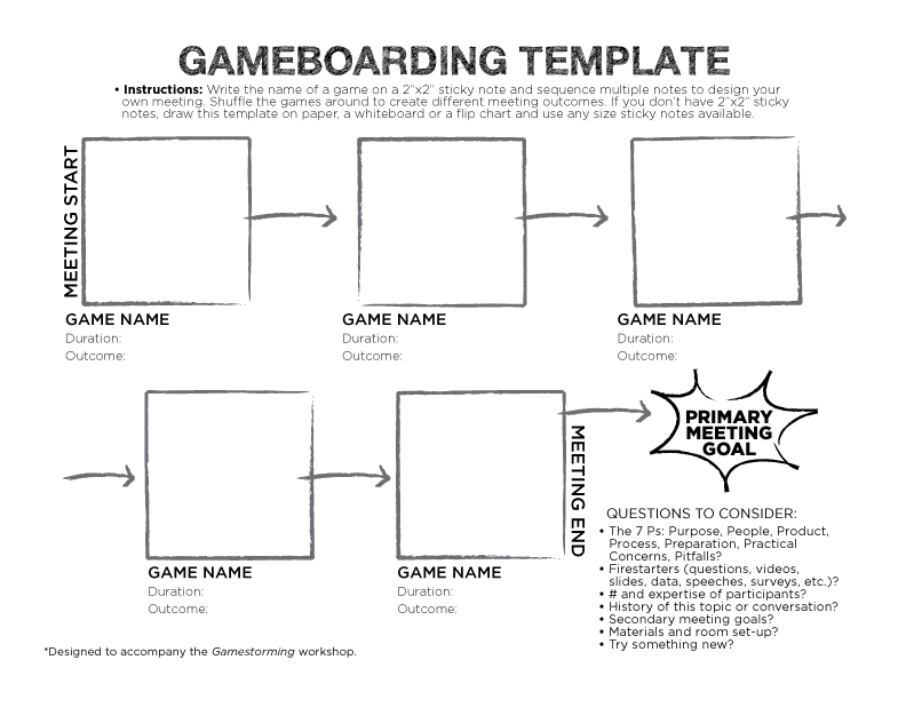

Le gamestorming : structurer l’intelligence collective sans l’enfermer

Chez WedR, on ne joue jamais pour jouer. Lorsqu’on introduit une mécanique ludique, c’est pour générer des idées nouvelles, réveiller le collectif et surtout, produire des décisions concrètes. C’est exactement la promesse du gamestorming.

Une méthode hybride et éprouvée

Popularisée par les travaux de Dave Gray, Sunni Brown et James Macanufo, cette méthode combine la liberté créative du jeu avec la rigueur d’un processus de réflexion stratégique. Chez nous, c’est un standard éprouvé : un cadre à la fois stimulant, structurant et flexible, qui permet de faire travailler ensemble des équipes aux profils très différents.

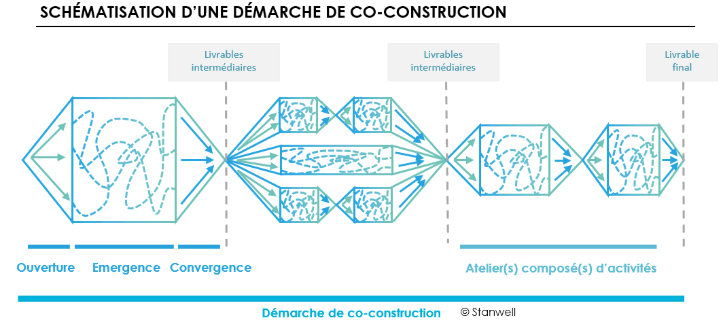

Trois temps incontournables

- Ouverture : l’objectif est de briser les schémas habituels. On installe un contexte de confiance, on détourne les postures de sachant. On utilise ici des icebreakers, des métaphores visuelles ou des jeux de projections pour recentrer l’énergie du groupe… sur le collectif.

- Émergence : c’est le cœur battant de l’atelier. Ici, on croise les idées, on hybride les points de vue, on déconstruit les évidences. Cartes de tensions, scènes à compléter, boards scénarisés, objets symboliques ou détournements de concepts : on fait bouger les lignes de pensée sans les perdre de vue.

- Convergence : place à l’alignement. On hiérarchise, on nomme, on groupe, on tranche. Un bon gamestorming ne reste jamais au stade de l’intuition. Il aboutit à des prises de décisions claires, partagées, et prêtes à être mises en œuvre.

Les outils ? Des catalyseurs d’intelligence

Selon votre objectif (résolution de problème, cadrage d’une stratégie, formalisation d’un parcours utilisateur…), nous mobilisons les meilleurs ingrédients :

- Un univers de référence

- Différents « artefacts » qui donnent vie au jeu (personnage, cartes, dès, tickets…)

- Des règles de jeu faciles à comprendre

- Des plateaux de jeux ou prototypes low-code

- Des canvas à remplir pour synthétiser les réflexions

Ces formats insufflent une dynamique différente : plus incarnée, plus engageante, plus propre à faire émerger des idées inattendues qu’on n’aurait pas eues dans un simple échange verbal.

Illustration de plateau de jeu pour construire la proposition de valeur pour les distributeurs d’un groupe bancaire

Et le facilitateur dans tout ça ?

C’est lui qui maintient le cap.

Il guide, régule, stimule et transforme les signaux faibles en livrables forts. Il ne distribue pas au hasard des jeux ou des cartes : il orchestre un déroulé adapté au contexte, au niveau du groupe et à la maturité des enjeux.

Parce qu’un bon gamestorming, ce n’est pas “laisser faire l’intelligence collective”.

C’est la canaliser sans l’enfermer. Pour produire vite, avec lucidité, et en repartant avec du concret.

La signature WedR : faire du collectif un levier d’action

Là où WedR fait la différence : combiner structure, jeu et impact

Chez WedR, nous allons au-delà de l’animation collaborative. Nous concevons de véritables dispositifs de transformation, où le collectif devient moteur de décision.

Notre approche repose sur un cadre exigeant, mais fluide :

- Un objectif stratégique clair, défini avec les décideurs

- Un format designé sur mesure, adapté au contexte, au public et au niveau de maturité du sujet

- Une séquence d’atelier structurée, inspirée des principes du gamestorming (ouverture, émergence, convergence)

- Des outils adaptés, choisis pour faire émerger l’intelligence du groupe sans l’enfermer

- Un livrable actionnable (plan priorisé, arbitrages, prototype), pour inscrire l’atelier dans un avant/après concret

Ce qui fait la différence ? Notre capacité à coordonner le cadre, l’énergie et la production.

Nos ateliers ne servent pas à “faire participer” — ils servent à avancer, aligner et engager.

Une méthode 100 % terrain, calibrée pour décider vraiment

Ce modèle n’est pas qu’un choix méthodologique. Il répond à une réalité opérationnelle : dans les projets de transformation, ce qui fait tenir la trajectoire, ce n’est pas la complexité des slides… c’est la capacité à faire converger les équipes.

Cette convergence, nous l’activons en mêlant structure et stimulation. Et ça fonctionne.

Les données le confirment :

- Selon Harvard Business Review, les transformations qui mobilisent plusieurs niveaux de l’organisation dès l’amont sont 3 fois plus durables

- D’après le MIT Sloan, les entreprises travaillant en mode collaboratif structuré sont 60 % plus innovantes

En atelier, cela se traduit concrètement par :

- des freins implicites qui tombent, sans confrontation frontale

- des décisions prises dans la pièce, pas réattribuées après-coup

- des équipes sorties de la salle avec une envie claire d’y aller

Ce ne sont pas des effets d’intention. Ce sont des décisions incarnées, comprises par tous et immédiatement activables.

Ce que vous gagnez : clarté collective + adhésion immédiate

Un atelier bien construit doit créer une bascule. Pas juste une parenthèse.

Les bénéfices les plus fréquents constatés sur le terrain sont clairs :

- Des décisions plus rapides à prendre, parce qu’elles sont partagées, pas imposées

- Un réel engagement, même des profils “réticents” ou complexes à mobiliser

- Une mémorisation bien plus durable, grâce à l’usage combiné de narration, mise en situation et co-découverte

- Une meilleure efficacité projet, car le plan d’action est conçu, compris et approuvé collectivement

Selon une étude Gallup, les collaborateurs qui participent à la co-définition des transformations sont 4,6 fois plus susceptibles de s’engager dans leur déploiement.

On ne parle pas ici d’animation de surface… mais de dynamique de fond.

Cas client – Débloquer une feuille de route stratégique entre CODIR et managers

Contexte : un groupe du secteur des services souhaitait accélérer l’alignement entre la direction générale et les managers de terrain sur une nouvelle feuille de route de transformation interne (digitalisation des processus + redéfinition du rôle des managers).

Les messages avaient été diffusés, les comités tenus… mais l’adhésion ne suivait pas. Certains managers bloquaient (par lassitude), d’autres restaient dans l’attentisme. Le CODIR peinait à comprendre pourquoi la vision ne “prenait pas”.

Dispositif WedR : deux ateliers consécutifs

- Le premier, en co-définition CODIR, à partir d’un jeu de projection narratif sur les résistances et les angles morts du projet (“Et si vous étiez manager d’agence aujourd’hui ?“)

- Le deuxième, en transmission immersive auprès des managers, basé sur un jeu de rôle inversé, une phase d’idéation, et une cartographie collective du “manager 2025”

Des outils visuels, de scénarisation et de priorisation (gamestorming + canevas) ont permis de modéliser concrètement ce qui bloquait… et ce qui motivait.

Résultat :

- Formulation partagée de trois niveaux d’engagement manager → direction

- Identification de 5 actions collectives concrètes remises au CODIR pour validation immédiate

- Instauration d’un rituel “atelier flash” trimestriel porté par les équipes, et plus uniquement par le siège

Facteur clé :

L’inversion de rôle, le jeu et la mise en récit ont permis de faire émerger une parole moins politique, mais plus vraie – notamment côté direction.

Le simple fait pour les cadres dirigeants de poser des questions aux managers, via un canevas tourné vers le terrain, a suffi à remobiliser.

Vous aussi, faites de vos ateliers un avantage stratégique

Un avant/après clair et mesurable

En pratique, comment ça se passe ? Tout commence par un échange : quel est l’objectif que vous ne parvenez pas à franchir ?

À partir de là, nous concevons un parcours adapté, avec les bons formats (présentiel, distanciel ou hybride), le bon rythme, les bonnes séquences. Et surtout, on construit un avant et un après clair.

Chaque atelier devient un point d’appui, pas un geste isolé.

Il s’insère dans votre stratégie, votre culture, vos priorités.

Et il se traduit en résultat utile et mesurable.

Aujourd’hui, les entreprises les plus agiles ne se demandent plus s’il faut “travailler collectivement” — elles s’outillent pour le faire vraiment bien.

Pourquoi se contenter de formats passifs, là où un atelier bien conçu peut :

- aligner durablement vos équipes,

- accélérer les arbitrages,

- révéler des idées imprévues mais exploitables,

- et surtout : transformer l’envie d’y aller en plan d’action concret.

Chez WedR, c’est notre exigence : concevoir des ateliers qui marquent, qui mobilisent et qui déclenchent.

Des moments sincères. Des décisions fortes. Du mouvement, ensemble.

Le jeu n’est pas un gadget. C’est un levier.

L’intelligence collective n’est pas une posture. C’est une méthode.

Du moment collectif à l’impact durable

Finalement, la vraie force d’un atelier réinventé n’est pas seulement de créer un moment collectif agréable.

C’est de générer une empreinte durable dans l’organisation.

Quand les collaborateurs sentent qu’ils ont participé à construire la trajectoire, ils deviennent naturellement porteurs du changement, bien au-delà de la salle de réunion.

Cette dynamique agit comme un multiplicateur d’énergie et de cohérence, capable d’influencer les projets, les rituels managériaux et même la culture d’entreprise.

Et vos ateliers ?

Ils peuvent devenir un avantage concurrentiel décisif.

Parlons-en.